Entre 1790 et 1793, en pleine tourmente révolutionnaire, la France invente une forme originale de financement public : les caisses patriotiques. Il ne s’agit pas seulement de caisses d’épargne ou de simples bureaux de collecte, mais d’un dispositif mêlant urgence financière, engagement politique et propagande civique. Leur histoire, brève mais intense, éclaire la manière dont la Révolution a voulu faire des finances de l’État, l’affaire de tous les citoyens.

Un État au bord de la faillite

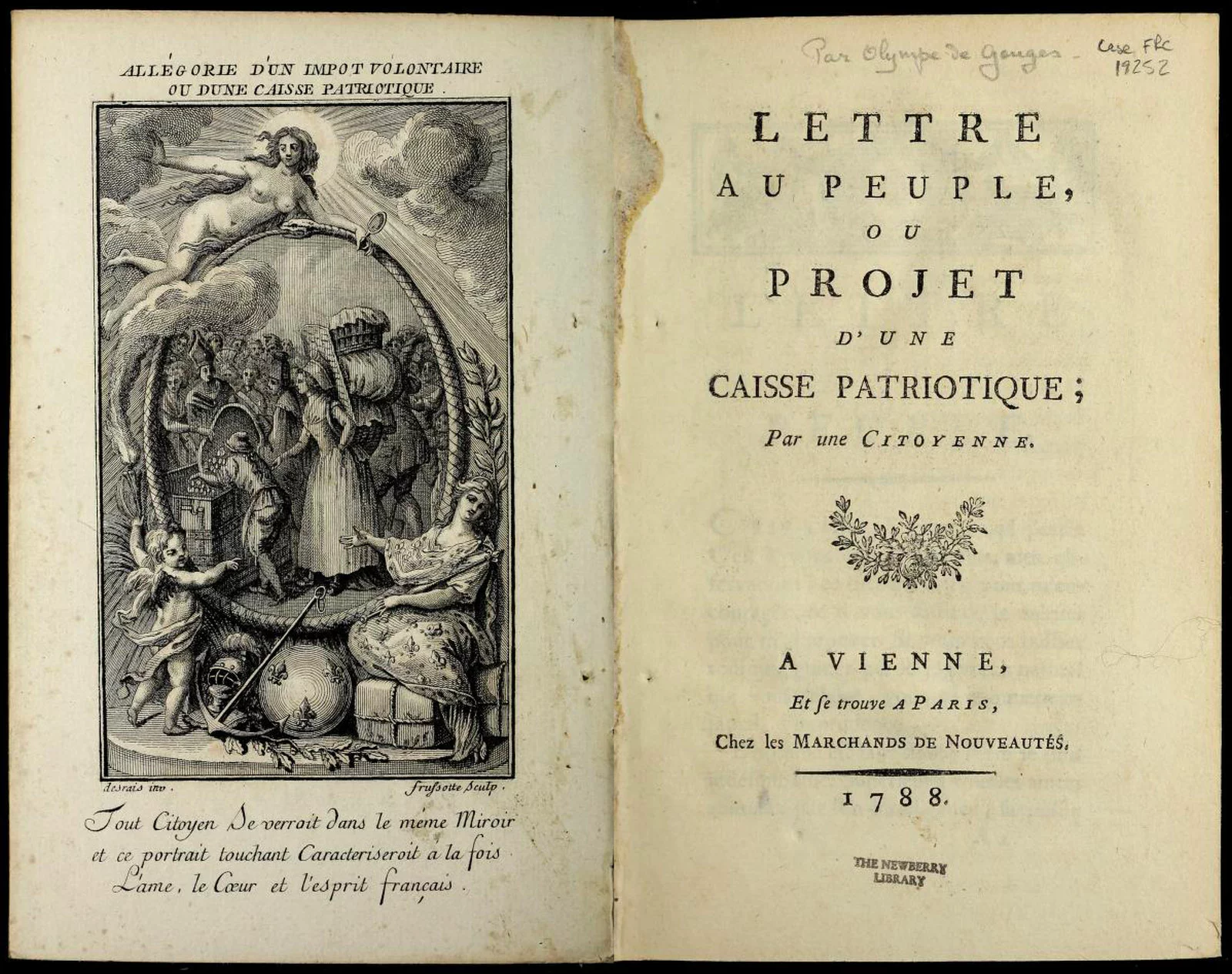

À la fin de l’Ancien Régime, puis au début de la Révolution, la monarchie et l’Assemblée font face à une situation dramatique. Les recettes fiscales s’effondrent, la confiance dans l’État par le peuple est gravement entamée et la banqueroute menace. Pour éviter l’effondrement financier, les révolutionnaires cherchent des solutions nouvelles. Parmi elles, une idée s’impose : faire appel directement aux citoyens, non seulement par l’impôt, mais aussi par des dons et prêts à la Nation. C’est une femme, pionnière française du féminisme, Olympe de Gouges (1748-1793), qui la première, propose la création d’une caisse patriotique, dans une lettre manuscrite adressée au duc d’Orléans, le 4 juillet 1789 :

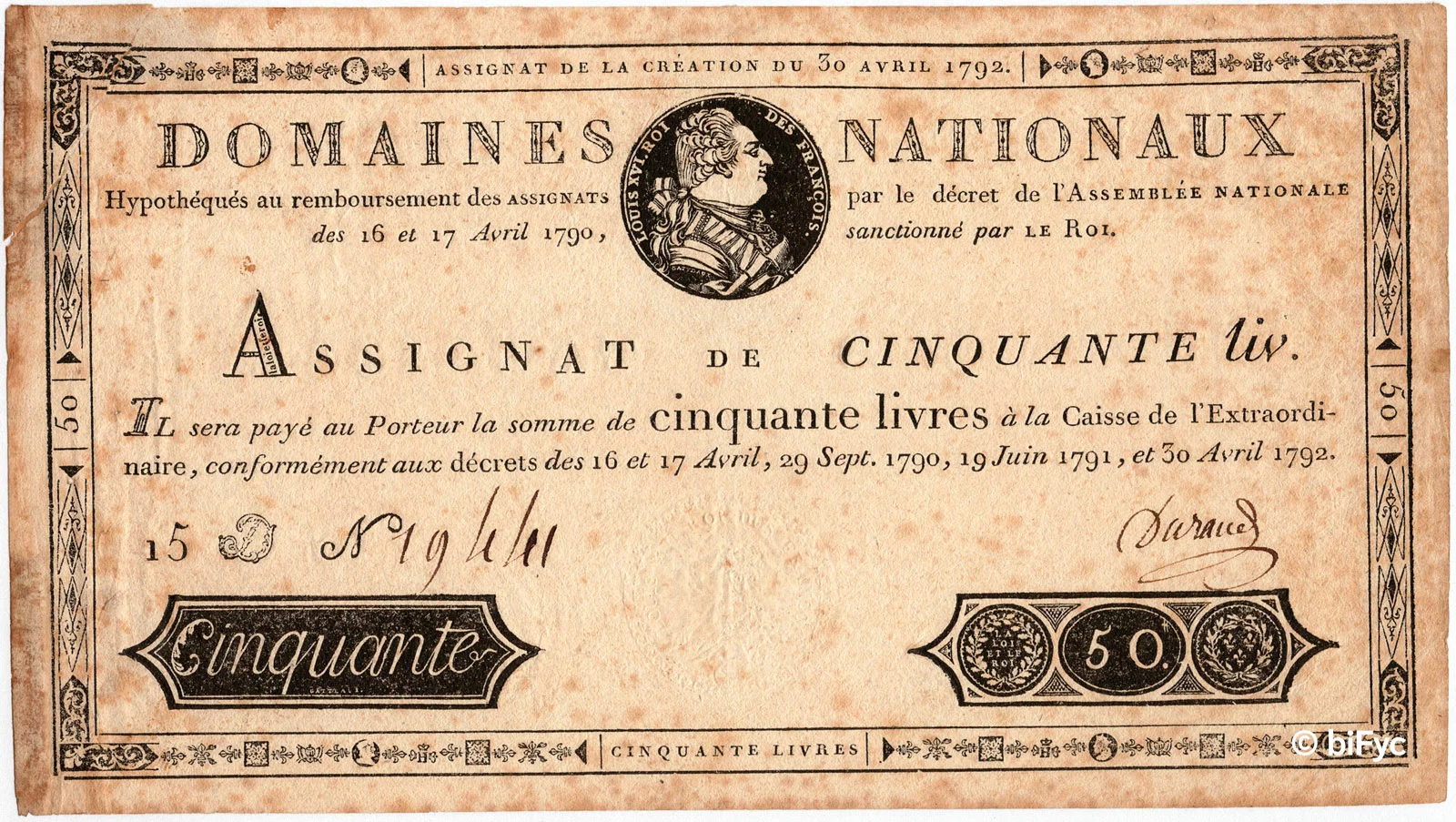

Des assignats non adaptés

Des assignats de 50 livres à 2000 livres sont émis à partir de 1790 et malgré leur cours forcé, les français n’ont aucune confiance en ces bouts de papier, qui accélèrent la thésaurisation de la monnaie métallique. Ces assignats, dont la plus petite valeur faciale est de 50 livres, représentent une somme trop importante pour les dépenses du quotidien, le salaire moyen journalier d’un ouvrier étant de seulement une livre :

Le principe de fonctionnement de ces caisses

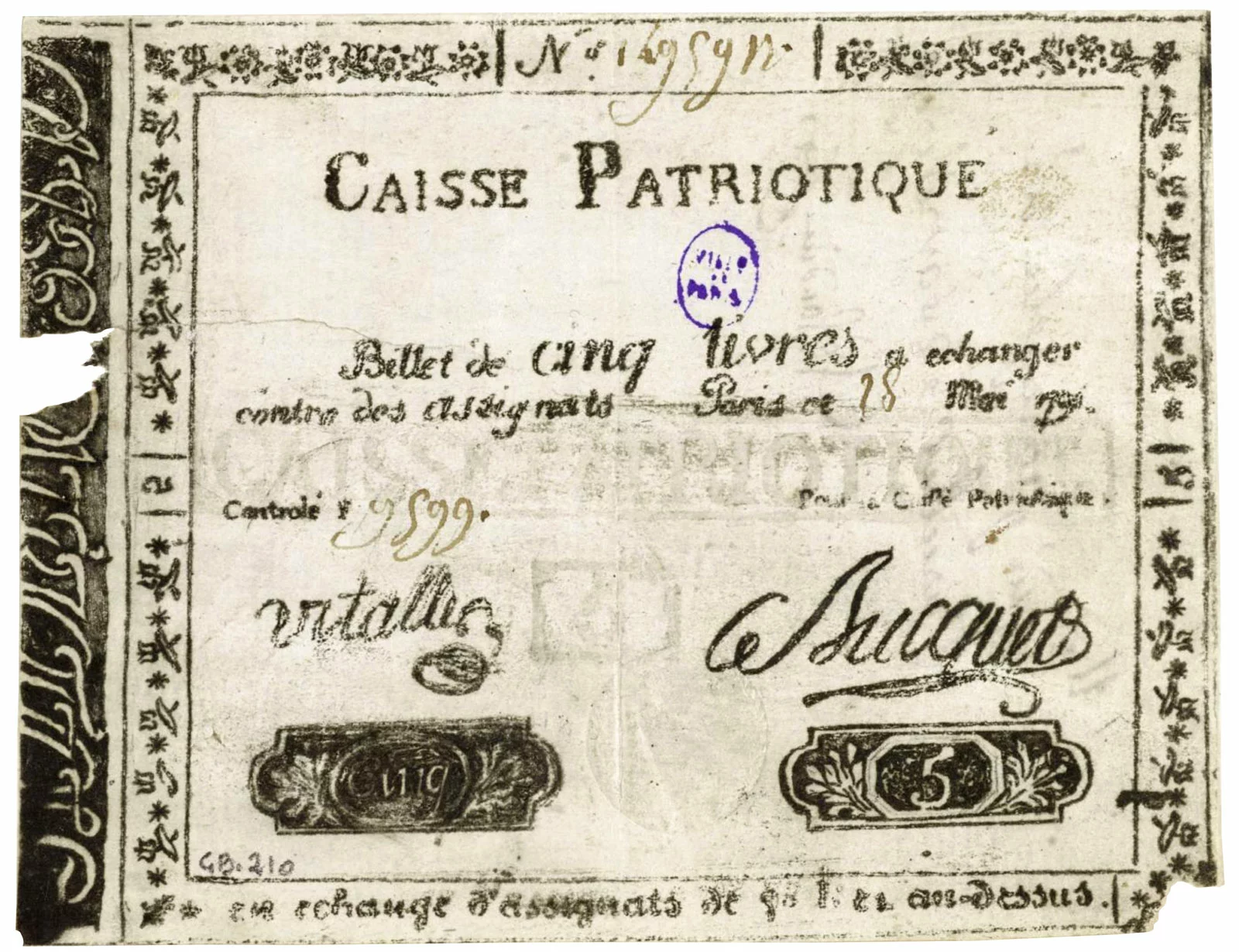

Pour palier au manque croissant de monnaie, les caisses patriotiques sont créées dès 1790 dans de nombreuses villes et communes. Leur logique est simple : chaque localité met en place une caisse, souvent gérée par la municipalité ou les autorités locales. Les citoyens peuvent y verser de l’argent, prêter des fonds ou déposer des objets de valeur qui sont ensuite transmis au Trésor public pour financer l’État et surtout l’effort de guerre.

Les caisses peuvent ainsi capter argent liquide, assignats, bijoux, montres et même de la vaisselle en métal précieux, enfin plus largement, tout objet pouvant être monnayé ou transformé en ressources financières. En échange, les déposants reçoivent un reçu, un bon de caisse ou une reconnaissance de dette. Les billets de confiance sont nés. Mais l’enjeu est moins financier que politique et symbolique :

Un geste financier, mais surtout un acte patriotique

La participation aux caisses patriotiques est présentée comme un devoir civique. Les autorités organisent de grandes cérémonies publiques de remise de dons, des lectures solennelles des contributions des citoyens et des affichages publiques indiquant le nom des donateurs et la nature de leurs apports. Contribuer à la caisse patriotique, c’est prouver son attachement à la Révolution, afficher sa vertu et son désintéressement et se distinguer ainsi, des mauvais citoyens accusés d’égoïsme ou d’avarice. Les modestes gens sont souvent mis en avant : on célèbre la veuve, l’artisan, le paysan qui offre une petite somme ou un objet simple, élevé au rang de modèle de civisme.

Une organisation décentralisée

Il n’existe pas une caisse patriotique unique, mais une multitude de caisses locales présentes au niveau des communes, des districts, des sections à Paris et dans certaines grandes villes. Cette décentralisation correspond à l’esprit des premières années révolutionnaires, où la participation locale et l’initiative citoyenne sont encouragées. Les caisses patriotiques s’inscrivent ainsi dans un vaste mouvement d’appropriation de la chose publique par les citoyens.

Un dispositif vite dépassé

Mais à partir de 1792-1793, plusieurs évolutions viennent ralentir le fonctionnement de ces caisses patriotiques. Tout d’abord, la généralisation des assignats de plus petites valeurs comme instrument principal de financement, puis la montée en puissance des contributions obligatoires et des réquisitions et la centralisation croissante des finances publiques sous la Convention. Les caisses patriotiques, conçues au départ comme un recours d’urgence et un symbole d’adhésion, deviennent alors moins nécessaires. Elles déclinent progressivement et disparaissent dans le courant de la période révolutionnaire, autour de 1793-1794. Au total, plus de 7000 de billets de confiance créés par 1800 communes seront émis à l’échelle nationale. Leur date limite de validité sera repoussée à plusieurs reprises jusqu’au 1er août 1793.

Le billet de 1000 livres type 1792 non émis

Bien que l’objectif initial des caisses patriotiques étaient d’émettre de billets de petites valeurs, un prototype d’un montant de 1000 livres sera élaboré en 1792 mais finalement non émis :

1000 Livres type 1792 (non émis). Oeuvre de Nicolas-Marie Gatteaux. Dimensions : 207L x 139H mm.

Ce type est d’une extrême rareté. Un exemplaire en petit état a réalisé le prix de 251€ en novembre 2025. C’était sans doute une occasion inespérée de rentrer ce document historique dans vos classeurs. Les quelques exemplaires observés, dont certains à la vente, sont répertoriés dans le tableau ci-dessous :

| Date de vente | État | Prix | Source |

| 2016 | SPL | 1000€ | Rouillac.com |

| – | TB | 270€ | cgb.fr |

| – | TTB+ | 950€ | Numiscorner |

| 2024 | TTB+ | 1250€ | cgb.fr |

| 2025 | B | 251€ | ebay |

| 2025 | SUP | – | Musée Carnavalet |

Conclusion

Les caisses patriotiques ne sont restées en place que quelques années, mais elles constituent un moment clé de l’histoire fiscale et politique de la France. Elles montrent que, dans le contexte révolutionnaire, financer l’État n’est plus seulement une contrainte fiscale, mais peut devenir un acte d’engagement politique. À travers les caisses patriotiques, la Révolution tente de transformer les contribuables en citoyens financeurs, volontaires et fiers de participer au salut de la Patrie. Les formes modernes d’emprunt national ou de financement participatif en sont directement inspirées.

Pour en savoir davantage :

« Les billets de confiance de la Révolution Française 1790-1793 » par Maurice Kolsky, Paris 2005, 432 pages.

« Lettre d’Olympe de Gouges au duc d’Orléans, 4 juillet 1789 », Publication Assemblée Nationale.